第7章 J-STAGE全文XML作成ツールによるJATS XMLの作成方法

7.1 はじめに

(1) J-STAGE全文XML作成ツールとは

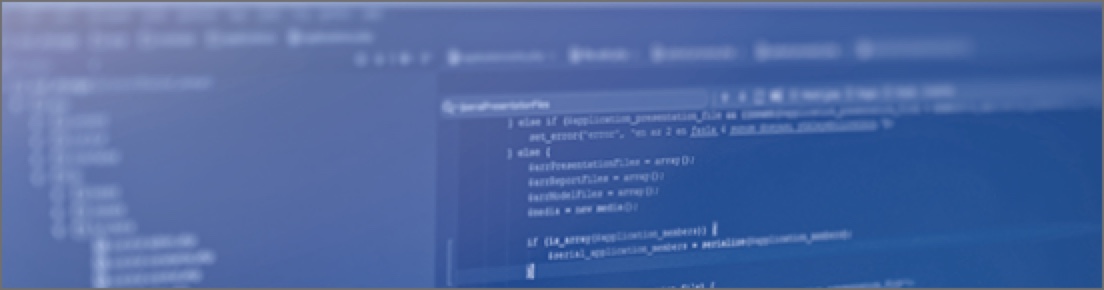

J-STAGEでは現在、記事登載データとして以下の表7.1に記載の4タイプのXMLデータを受け付けています。

2024年8月時点で、J-STAGEはJATS1.1形式のXMLに対応しています。Bib-JはFull-Jのサブセット(部分集合)です。又、Bib-PはFull-Pのサブセットです。

J-STAGEでは論文の閲覧性向上、論文データの機械可読性向上によりジャーナルの発信力強化を図るため、全文情報のXMLデータ作成を推奨しています。多くのジャーナルでは投稿原稿ファイルとしてWord又はLaTeXが採用されていることからこれらのファイルを全文XMLファイルに変換するツール(全文XML作成ツール)を2020年9月にリリースしました。その後、何度か機能改修を行っています。

全文XML作成ツールの動作原理は以下の通りです。

Wordでは文書中のスタイル設定を使ってドキュメントの要素を判別し、XMLのタグ付けを行います。また、Word中に貼り付けられた画像や表、箇条書き、数式、セクションを認識し、XMLタグに変換します。

LaTeXではコマンドによりドキュメントの要素を判別しXMLタグに変換します。Word同様、画像や表、箇条書き、数式、セクションを認識してXMLタグに変換します。ただし、WordとLaTeXで若干自動変換できる対象が異なります。詳細はJ-STAGEウェブサイトのマニュアル タグ変換仕様1)を参照してください。

本章では、全文XML作成ツールによりWordファイルを元にJATS XMLを作成する方法について説明します。以下、全文XML作成ツールを単に「本ツール」と呼びます。

7.2 いくつかのXMLファイル作成方法について

本ツールを使ってJ-STAGE登載用の全文XMLファイルを作成する方法にはいくつかのやり方が考えられます。ここでは以下の2種類の方法を紹介します。

(1) 本ツールで完結する方法

Wordファイルを本ツールに読み込み最終的なJATS XMLまで作成する方法です。

1) メリット

- ● 本ツールの持つプレビュー機能、XMLエディタ機能、Word-PDF変換機能などを使い完成させるため、基本的に一時ファイルの管理が不要となり、複数システム間を移動する手間がない。また、J-STAGEでどのように表示されるかを確認することができるため、誤り等への対応が容易。

- ● 最終的にJ-STAGE登載用のzipファイル作成まで行えるため、短期間でJ-STAGEへの登載が可能。

2) デメリット

- ● 本ツールに付随するXMLエディタの機能は初歩的なものに留まるため、作業効率は高機能なXMLエディタには劣る。

- ● 本文中の図表や外部リンクなどのタグ付け機能が十分ではないため、XMLエディタ上で作業する必要となる場合がある。

- ● 本ツールはWebツールなのでインターネット接続が必須となり、オフラインでの作業はできない。

(2) 本ツールを初期XMLデータ作成用として使用し、XML編集は別途XMLエディタで行う方法

Wordファイルを本ツールに読み込み、変換したJATS XMLファイルを元に別のXMLエディタにより編集を行う方法です。

1) メリット

- ● 本ツールにより図表や引用文献などの最低限のタグ付けを行った上で外部のXMLエディタによりXML編集を行うため、より効率的できめの細かいXML編集が可能。

- ● いったん、最低限のタグ付けを行ったXMLファイルを作成し、ダウンロードしておけば、ローカルでのオフライン作業が可能。

2) デメリット

- ● 複数のシステム間を行き来するため、ファイルのバージョン管理など、混乱しないように注意する必要がある。

- ● J-STAGE登載時の表示イメージを確認するためにはJ-STAGE編集登載システムにアップロードして行う必要がある。

(3) 本ツールによる作業概要

ここでは(1)本ツールで完結する方法を紹介します。

- ● 雛形WordファイルをJ-STAGEのサイトからダウンロードする。

- ● スタイル設定を行った論文を作成する。

- ● 全文XML作成ツールを起動する。

- ● 論文ファイルを読み込み、XML変換する。

- ● 必要に応じてXML編集を行う。

- ● J-STAGE登載用データをエクスポートする。

以下、それぞれの工程について説明します。

(a) 雛形WordファイルをJ-STAGEのサイトからダウンロードする

2024年現在、以下のURL2)から本ツール用の雛形Wordファイルがダウンロードできます。

(b) スタイル設定を行った論文を作成する

(a)で取得した雛形ファイルを使って論文を作成します。J-STAGE発行機関では原稿のテンプレートを学会サイトやJ-STAGEサイト上で配付しているところがあります。テンプレートにこのスタイル設定を行っておくことで(b)の工程を効率化できます。

スタイル設定がされていないWordの場合、各論文要素に対応するスタイル設定を手作業で行う必要があります。

本ツールではスタイル名称を元に自動的なタグ付けを行いますが、既に発行機関でテンプレートを保有しており、論文要素ごとに異なるスタイル名が設定されている場合には、本ツールの設定でデフォルトスタイル名称を変更することで(b)の工程を実現することが可能です。

(c) 全文XML作成ツールを起動する

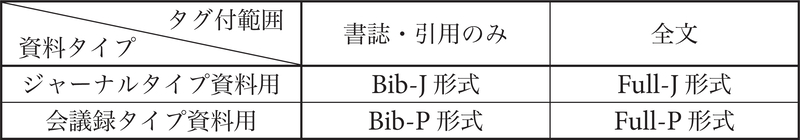

J-STAGEの編集登載システムへのログインのためのID及びパスワード使ってシステムにログインします。

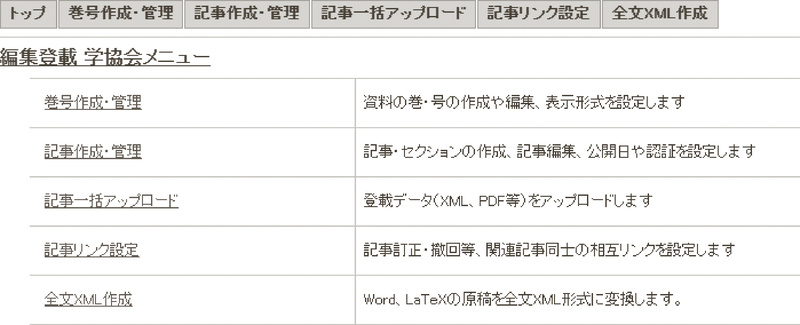

XML切替メニューがJ-STAGE XML登載サービスに切り替わっていることを確認します。「J-STAGE Web登載サービス」になっている場合には、サービス切替をクリックしてJ-STAGE XML登載サービスに切り替えます(図7.1)。

[編集登載]メニューをクリックします(図7.2)3)。

[全文XML作成]メニューをクリックすると本ツールが起動します(図7.3)。

(d) 論文ファイルを読み込み、XML変換する

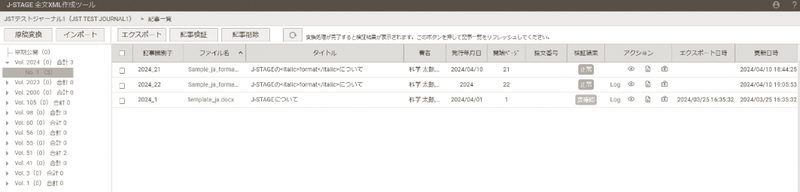

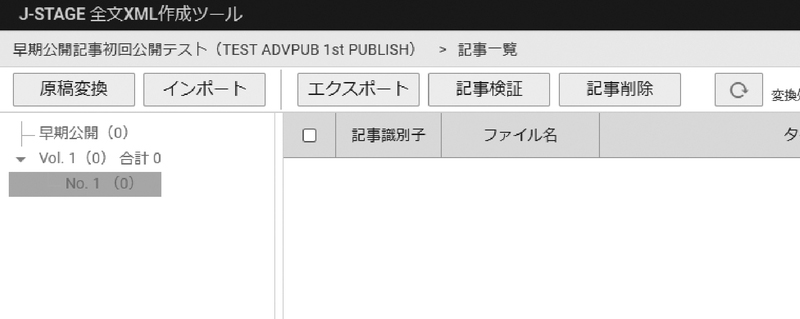

記事を作成した巻号を選択して本ツールの[原稿変換]メニューをクリックするとウィンドウが開きます(図7.4)。

記載項目について説明します。

1) 変換方法 〔[個別]または[一括]〕

論文原稿を1ファイルずつ変換するか複数ファイルをまとめて一括変換するかを選択します。一括を選択した場合、ページ情報、論文番号の情報はいったん空欄となります。後で編集画面において論文ごとに入力する必要があります。

2) 記事記述言語 〔[英語]または[日本語]〕

論文本文の言語を選択します。なお、原稿変換後の編集画面で各項目の記述言語を確認する必要があります。

3) ファイル形式 〔[Word]また[LaTeX]〕

ここでは「Word」を選択します。

4) 原稿ファイル 〔必須〕

[ファイルを選択]ボタンを押し、ファイル形式で選択した形式の原稿ファイルを指定します。ここでは「Word(docx形式)」を指定します。複数ファイルを一括変換する場合にはdocx形式を格納したzip形式のファイルでも可能です。

5) 記事種別

research-article(研究論文)などプルダウンメニューから該当する種別を選択します。[その他]のチェックボックスをクリックすると任意の文字列を指定可能です。

6) 全文テキスト生成 〔[する]または[しない]〕

J-STAGE全文検索用の全文テキストをこのWordファイルを元に作成するかどうかを選択します。別途作成したテキストファイルがある場合には[しない]を選択します。

7) PDF生成 〔[する]または[しない]〕

J-STAGEの全文ファイルとしてのPDFをこのWordファイルを元に自動作成するかどうかを選択します。別途作成したPDFファイルを使う場合には[しない]を選択します。なお、自動生成したPDFはWord原稿のフォントと異なる可能性がありますので自動生成されたPDFを確認してください。

8) 引用解析 〔[する]または[しない]〕

引用文献(参考文献)に記載された文献情報をシステムの機能を使ってメタデータ要素分解を行うかどうかを選択します。[しない]を選択した場合、平文のままタグ出力されます。

9) スタイル設定

ジャーナル独自のスタイル名を使って解析する場合には、ここで設定を行います。ボタンをクリックするたびに設定画面の表示と非表示が切り替わります。

10) 早期公開

早期公開記事の場合、チェックします。チェックすると巻号ページ等の情報の入力が省略されます。

11) 論文番号

早期公開の場合には必須となります。

12) 巻 〔必須〕

早期公開以外(通常公開及び本公開)の場合には必須となります。J-STAGE編集登載システムと連動しているため、あらかじめ設定されている巻号から選択します。

13) 号 〔必須〕

早期公開以外(通常公開及び本公開)の場合には必須となります。J-STAGE編集登載システムと連動しているため、あらかじめ設定されている巻号から選択します。

14) 開始ページ 〔必須〕

早期公開以外(通常公開及び本公開)の場合には必須となります。

15) 連番

連番がある場合には設定します。

16) 終了ページ

終了ページを設定します。

17) 査読有無 〔必須/[査読あり]または[査読なし]〕

どちらか設定します。[査読あり]の場合、「最終査読日(approved)」が表示されますので、該当日付を入力してください。

18) 発行日/発行年 〔必須〕

発行日又は発行年を設定します。

19) オンライン公開日

J-STAGE以外でオンライン公開された日付を設定します。J-STAGE以外で公開していない場合は設定する必要ありません。

20) 受付日(received)

論文の受け付け日付を設定します。

21) 改訂稿受付日(rev-recd)

論文の改訂稿を受け付けた日付を設定します。

22) 受理日(accepted)

論文を受理した日付を設定します。

23) セッションID

資料種別が会議録・要旨集タイプの場合にのみ入力が可能です。

24) arXiv

プレプリントサーバarXivの識別子を入力できます。

25) 著作権表示(英)

英語での著作権に関する表示内容を入力できます。資料に予め設定されたデフォルト値を使う場合、右にある「資料から取得」ボタンを押します。

26) 著作権表示(日)

日本語の著作権に関する表示内容を入力できます。資料にあらかじめ設定されたデフォルト値を使う場合、右にある[資料から取得]ボタンを押します。

27) 保持者(英)

著作権を保持する団体・個人名を英語で入力できます。資料にあらかじめ設定されたデフォルト値を使う場合、右にある[資料から取得]ボタンを押します。

28) 保持者(日)

著作権を保持する団体・個人名を日本語で入力できます。資料にあらかじめ設定されたデフォルト値を使う場合、右にある[資料から取得]ボタンを押します。

29) 認証設定

論文ごとの認証に関する設定を行います。プルダウンから選択します。資料にあらかじめ設定されたデフォルト値を使う場合、右にある[資料から取得]ボタンを押します。

30) ライセンスリファレンス

Creative Commons等のライセンスの参照先URLを設定します。以下の[英語表示]、[ライセンス記述]、[オープンアクセス規定]、[ライセンスURL]はCreative Commonsの6つのライセンスについては、プルダウンメニューで選択すると自動的に設定されます。Creative Commons以外のライセンスを選択する場合には[その他]を選択し、各項目に入力します。

31) 原稿変換

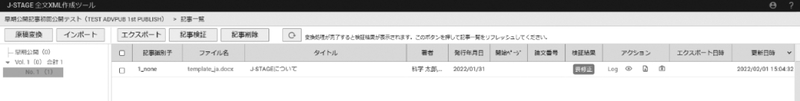

一通り入力が完了し、原稿ファイルを選択したら、画面右上の[原稿変換]ボタンを押してXMLファイルへの変換を行います。原稿変換ボタンを押すと画面が切り替わり、記事一覧画面に遷移します。

変換処理が完了しても自動的に画面が切り替わることはありません。画面更新ボタン()を押して確認する必要があります(図7.5)。入力項目に誤り等があるとエラー表示されることがあります。

その場合にはエラーメッセージに従って入力項目を修正します。

(e) 必要に応じてXML編集を行う

XML変換がうまく動作した場合、図7.6のような画面が表示されます。

ファイル名をクリックするとXML編集メニューが表示されます(図7.7)。

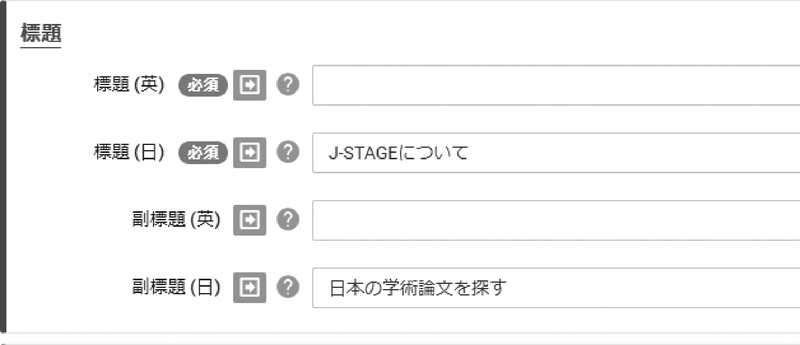

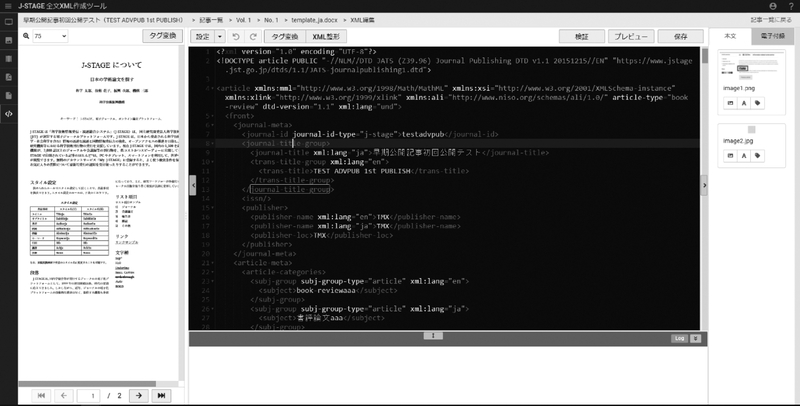

記事検証の欄が「要修正」となっている場合、XMLの修正を行う必要があります。GUIで書誌項目ごとに入力する方法(書誌事項編集)やXMLタグを直接入力する方法(全文XML編集)があります。画面左のプレビュー表示を見ながら、修正できます。全文XML編集ではXMLエディタが起動します。XMLタグや属性の頭文字を入力するとJATS-XMLのタグや属性文字列が候補として表示されます。ただし、要素間の階層構造には対応できていないため、JATS-XML構造上設定できない要素も表示されてしまいます。

XMLエディタでは、エディタ内で選択した文字列全体をタグ内に囲むタグ変換機能やXMLを検証する機能が利用できます。検証は、以下の3段階で行います。

- ● J-STAGEの登載形式でJATS XMLの宣言がされているか。

- ● J-STAGEのJATS 1.1形式のDTD仕様に準拠するか。

- ● J-STAGEに登載できるタグ設定となっているか。

検証結果は、画面下部の「コンソールエリア」に表示されます。

修正が完了したらプレビューボタンを押してプレビューを表示させます。プレビューを見て問題ないことが確認できたら(f)に移ります。

(f) J-STAGE登載用データをエクスポートする

編集一覧画面にて、エクスポートしたい記事にチェックを付けて[エクスポート]ボタンを押下すると、エクスポート画面が開きます。XML出力に際して、FULL-JかFULL-Pか、といった形式を選択したり、埋め込んだ画像などのファイル名を変換するかなどの設定を行います。

エクスポートによりJ-STAGE登載用のzipファイルを出力します。ここまでが全文XML作成ツールでの作業です。

その後、必要に応じて全文テキストファイルや画像ファイル、全文PDFファイルを差し替えた後、再度zip圧縮し、J-STAGE編集登載システムに記事をアップロードします。

7.3 全文XML作成ツールの今後について

全文XML作成ツールは、基本的な全文XMLファイルを作成するためのツールとして提供されています。そのため、高度なタグ付けを行う場合、XMLエディタにおいて手動で入力する必要があります。現在はある程度XMLの知識があることを前提にした作りになっていますが、XMLの知識のない発行機関の方でも使えるようにGUIベースで操作できるようインタフェースを改修することなどの検討を行っています。